Von ADSL bis WiMAX: So kommt das Internet auf PC, Tablet und Smartphone

Obwohl die Zahl der DSL-Anschlüsse in Deutschland sinkt, ist es immer noch die häufigste Art und Weise, wie deutsche Nutzer daheim online gehen. Realisiert wird der Anschluss über das herkömmliche Kupferkabel des Telefonnetzes. Dabei gibt es DSL in unterschiedlichen “Geschmacksrichtungen”.

In Deutschland sind vor allem ADSL und VDSL anzutreffen. ADSL steht für “Asymetric Digital Subscriber Line” und bezeichnet einen Anschluss, bei dem im Down- und Upload unterschiedliche Datenraten erreicht werden. Es ist die Anschlussart, die hierzulande am weitesten verbreitet ist. Kombinationen aus 16 MBit/s im Down- und 1 MBit/s im Upstream sind der Standard. Hierbei kommt meist schon der Nachfolger ADSL2+ zum Einsatz, der sogar bis zu 25 beziehungsweise 3,5 MBit/s erreichen kann.

Mit noch höherer Geschwindigkeit jagt VDSL die Daten durch die Leitung. Die “Very high bit-rate Digital Subscriber Line” kommt auf Übertragungsraten von 25 bis 50 MBit/s, VDSL2 schafft sogar bis zu 100 MBit/s. Wie bei ADSL ist auch hier der Upload wesentlich langsamer: Meist bieten die Provider 10 MBit/s an. Die Reichweite von VDSL ist allerdings nicht sehr hoch, mit der Länge des Kabels sinkt die Bandbreite spürbar. Bei etwa 2000 Metern ist sie auf ADSL-Niveau.

Daher bauen die Provider – vor allem die Telekom – in großen Städten die Kabelverteiler (DSLAM) aus, um die Länge des Kupferkabels zwischen Kundenanschluss und Verteiler zu verkürzen. Der Weg ins Netz des Anbieters (den Internet-Backbone) wird anschließend mittels Glasfaserkabel realisiert, das nicht unter Geschwindigkeitsverlust leidet.

Das Pendant zu ADSL ist übrigens SDSL. Das “S” steht für “Symmetric”. Hier werden Up- und Downstream die gleiche Bandbreite zugewiesen, der Nutzer ist also in beide Richtungen gleich schnell unterwegs. SDSL überwindet zudem größere Strecken als ADSL, ist in Deutschland aber kaum verbreitet, da es von vielen Providern gar nicht oder nur sehr viel teurer als die Alternativen angeboten wird. Gerade für Firmen wäre es im Zeitalter des Cloud Computing, bei dem immer mehr Daten nicht nur her- sondern auch hingeschaufelt werden müssen, eine attraktive Technologie.

Der Grund für den Rückgang bei den DSL-Anschlüssen ist das attraktive Angebot der Kabelnetzbetreiber. Hierzulande teilen sich Kabel Deutschland und Unitymedia KabelBW den Markt mehr oder weniger komplett auf. Kleinere Anbieter wie Tele Columbus oder Net Cologne stehen nur in wenigen Regionen zur Verfügung. Aber für fast jeden Bürger gilt, dass er sich seinen Kabelprovider nicht aussuchen kann. Wer in NRW, Hessen oder Baden-Württemberg wohnt, ist meist auf Unitymedia KabelBW angewiesen, der Rest meist auf Kabel Deutschland.

Trotzdem ist Internet via Kabel eine lohnenswerte Alternative, da man hier schon für recht geringe Gebühren Downstream-Raten von 100 MBit/s und mehr erhalten kann. Der Upstream liegt dann bei etwa 6000 MBit/s, auch wenn technisch mehr möglich wäre. War das Kabelnetz anfangs nur für die Übertragung des analogen TV-Signals gedacht, ist es nach der Modernisierung durch die Betreiber in den meisten Gegenden Deutschlands nun digital und bietet einen Rückkanal – die wichtigste Voraussetzung für die Internetfähigkeit.

Über die so genannte Multimediadose (Anschluss im Zimmer mit drei Buchsen), kommt neben dem Fernsehprogramm nun also auch Internet und auf Wunsch Telefon in die Wohnung. Gegenüber dem Telefonnetz, auf dem DSL aufsetzt, bietet das Kabelnetz zudem den Vorteil, dass die Übertragungsraten nicht von der Entfernung zur nächsten Kopfstelle abhängen. Da es sich beim Kabelnetz um eine Standleitung handelt, ist der Zugang stets aktiv.

Technologien für die drahtlose Internetanbindung

Wie der kabelgebundene Internetanschluss hat auch die drahtlose Datenübertragung eine lange Geschichte hinter sich. Von den Anfängen, den analogen A-, B- und C-Netzen, die sich zwischen den 50er- und 90er-Jahren gegenseitig ablösten, ist allerdings nicht mehr viel übrig. Denn heute ist nur noch das digitale Mobilfunknetz GSM im Betrieb, das auch als zweite Generation des Mobilfunks bezeichnet wird (2G). Die Abkürzung steht für “Global System for Mobile Communications” und besteht seit 1992.

Erstmals konnten damit neben Gesprächen auch Daten versandt werden, allerdings reicht es bei Übertragungsraten von höchsten 14,4 KBit/s gerade einmal für SMS. Außerdem ist GSM leitungsvermittelt und nicht wie typische Internetverbindungen paketvermittelt. Daher kommt der Standard auch heute fast ausschließlich noch für Telefongespräche zum Einsatz.

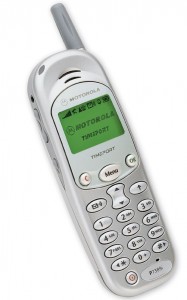

Zu beachten ist, dass es weltweit hauptsächlich vier Frequenzen gibt, auf denen GSM funkt. In Deutschland kommen das 900- (Telekom und Vodafone) sowie das 1800-MHz-Band (E-Plus und O2) zum Einsatz. GSM 850 und GSM 1900 sind etwa in Amerika weit verbreitet. Mit einem Quadband-Handy lassen sich diese vier Frequenzbänder nutzen – wichtig etwa bei Reisen in die USA.

GPRS (“General Packet Radio Service”) basiert auf dem GSM-Netz, nutzt allerdings eine paketvermittelte Datenübertragung, wie sie im Internet üblich ist. Webseiten aufzurufen und MMS zu versenden, ist mit GPRS möglich. Richtig im Web zu surfen, macht damit allerdings keinen Spaß, denn die Transferrate beträgt im Downstream theoretisch höchstens 62,4 KBit/s.

Etwas besser ist es bei EDGE (“Enhanced Data Rates for GSM Evolution”), einer Erweiterung von GPRS. Dank eines alternativen Modulationsverfahrens sind Übertragungsraten von bis zu 236,8 KBit/s im Downstream möglich – theoretisch. Damit kommt EDGE schon in die Bereiche, in denen UMTS (siehe unten) gerade erst anfängt. Der Vorteil liegt darin, dass zum einen die Netzbetreiber die bestehende GSM-Infrastruktur nutzen und nur geringfügig aufrüsten müssen, zum anderen aber auch darin, dass die meisten Handys mit GPRS-Funktion auch EDGE beherrschen. Das ist heutzutage bei so gut wie allen Mobiltelefonen der Fall. Doch das mobile Internet kam mit GPRS/EDGE nicht richtig in Schwung. Zwar ist der Ausbau in Deutschland fast flächendecken abgeschlossen, doch die Datenraten sind zu niedrig.

Die nächste Ausbaustufe, die dritte Generation (3G) musste her: UMTS. Das Kürzel steht für “Universal Mobile Telecommunications System” und in seiner Urform für Übertragungsraten von maximal 384 KBit/s im Down- und 64 KBit/s im Upstream. Mit der Verbreitung dieser Technologie, die für die Mobilfunkprovider teuer und aufwändig war, wurden auch vermehrt Notebook-Nutzer angesprochen. Entsprechende USB-Sticks und Geräte mit integriertem UMTS-Modem erlauben es dem Nutzer, auch unterwegs online zu gehen. Zudem kamen natürlich immer mehr Smartphones mit UMTS-Unterstützung auf den Markt.

Alle modernen Smartphones beherrschen heutzutage neben dem GSM-Standard (und damit auch GPRS/EDGE)auch UMTS – oder genauer gesagt: HSPA. Der so genannte “Highspeed Paket Access” ist nämlich eine Ausbaustufe von UMTS. Damit trugen die Entwickler der Mobilfunknetze dem Umstand Rechnung, dass immer mehr Nutzer ins mobile Internet drängten. HSPA stellt dafür nicht nur eine höhere Bandbreite zur Verfügung – derzeit sind das in der Praxis je nach Netzausbau des Providers maximal 42,2 repektive 11,5 MBit/s im Down- beziehungsweise Upstream –, sondern auch die Möglichkeit, mehrere Nutzer über eine Funkzelle parallel zu bedienen.

HSPA untergliedert sich in HSUPA (“High Speed Uplink Packet Access”) für den Upload und HSDPA (“HSDPA – High Speed Downlink Packet Access”) für den Download. Letzteres ist das Kürzel, mit dem Tarifanbieter in der Regel werben, obwohl es nur für eine Hälfte des Übertragungsstandards steht. HSPA dürfte derzeit wohl die gängigste Technologie für den Weg ins mobile Web sein.

Immer stärker verbreitet sich seit einigen Jahren jedoch die vierte Generation der Mobilfunktechnik: LTE. Streng genommen handelt es sich bei “Long Term Evolution” spezifikationsbedingt um 3.9G. Trotzdem werben Smartphone-Hersteller und Provider mit 4G und meinen damit LTE. Zusätzlich zu GSM und UMTS gibt es nun also die dritte Übertragungstechnik für mobiles Internet.

Dank besserer Modulationsverfahren, flexiblerer Frequenznutzung und größerer Kanalbandbreiten steht LTE für höhere Übertragungsraten und kürzere Verbindungszeiten als seine Vorgänger. Theoretisch sollen einmal Raten von 1 GBit/s erreicht werden, doch in der Praxis wird es mittelfristig bei 100 beziehungsweise 50 MBit/s im Down- und Upstream bleiben. Neben Smartphones und USB-Sticks mit LTE-Support gibt es auch spezielle LTE-Router für den Heimgebrauch.

Denn anders als GSM und UMTS ist LTE ausschließlich für den Datenverkehr gedacht und anders als bei seinen Vorgängern, begann der Ausbau vor allem auf dem Land und nicht in der Stadt. Denn aufgrund der robusten Übertragungsrate und der Fähigkeit, auch viele Nutzer parallel bedienen zu können, wird Long Term Evolution vielerorts als DSL-Ersatz angesehen. Wo die Netzbetreiber keine Kabel in der Erde verlegen möchten oder können, soll LTE die Bewohner entlegener Gegenden ans Breitbandinternet anschließen. So gibt es von den Anbietern spezielle Tarife, die sich nicht an Handy-Nutzer richten, sondern für den Hausanschluss per Funk gedacht sind.

Mit IMT-Advanced soll irgendwann einmal ein echter 4G-Standard zum Einsatz kommen, der noch höhere Datenraten und noch kürzere Reaktionszeiten ermöglicht. Doch derzeit steht für Provider und Anwender erst einmal der Wechsel von UMTS/HSPA auf LTE im Programm. Alles Weitere ist Zukunftsmusik und lediglich für die Mitarbeiter der Standardisierungsgremien Realität.

Weitere drahtlose Möglichkeiten

Zur drahtlosen Datenübertragung gehört natürlich auch WLAN, meist in den Standards 802.11a, 802.11b, 802.11g und 802.11n. Diese stehen im Wesentlichen für unterschiedliche Frequenzbänder (2,4 GHz, 5 GHz oder beide) und unterschiedliche Übertragungsraten. WLAN 802.11n erreicht beispielsweise bis zu 600 MBit/s – in der Theorie. Allerdings dient WLAN in der Regel nur zur Weiterverteilung der Daten aus dem Internetanschluss, der ohnehin schon vorhanden ist. Meist geschieht das mit Hilfe eines WLAN-Routers beziehungsweise eines Access Point in Cafés oder Flughäfen. Aus diesem Grund passt WLAN nicht unbedingt in diese Aufstellung, da ohne DSL, Kabel, UMTS oder LTE auch der Weg über einen WLAN-Zugangspunkt ins Internet versperrt ist.

Anders sieht es bei DSL via Satellit aus. Technisch gesehen hat die Breitbandverbindung per Satellitenschüssel allerdings nichts mit DSL zu tun, es ist eher ein Marketingbegriff. Der Vorteil dieser Methode: Ein Internetzugang ist theoretisch in den entlegensten Gebieten machbar. Allerdings sind die Angebote der Provider doch um einiges teurer als die der DSL- oder Kabelanbieter – zumindest wenn man vergleichbare Übertragungsraten erreichen möchte.

Die Installation der Anlage, die ebenfalls Zusatzkosten verursacht, ist indes weniger anspruchsvoll als gedacht – wenn auch wiederum nicht vergleichbar mit dem Anschließen und Einrichten eines DSL-Modems. Immerhin ist mittlerweile ein Rückkanal per Telefonleitung nicht mehr zwingend Voraussetzung, so wie das noch vor einigen Jahren der fall war. Eutelsat und Astra bieten über ihre Marken TooWay und Astra2Connect Zwei-Wege-Internet per Satellit an: Sowohl Down- als auch Upstream laufen hier über die Schüssel. Mit der zunehmenden Verbreitung von LTE in ländlichen Gebieten hat Internet per Satellit allerdings einen starken Konkurrenten bekommen.

Das gilt auch für den Übertragungsstandard WiMAX, einen Verwandten des WLAN, der vor allem große Entfernung von mehreren hundert Metern bis einigen Kilometern überbrücken und dabei recht hohe Datenraten von 20 MBit/s liefern kann. Allerdings hat sich WiMAX hierzulande nie durchgesetzt und fristet in Deutschland ein bedeutungsloses Nischendasein. UMTS und mittlerweile LTE bedienen die entsprechenden Bedürfnisse der Nutzer bereits. Außerdem gab und gibt es kaum Endgeräte mit WiMAX-Unterstützung. Hier konnte die Technologie weder mobile noch stationäre Nutzer – bis auf wenige Ausnahmen – jemals wirklich erreichen.

Tipp: Kennen Sie die größten Technik-Flops der IT-Geschichte? Überprüfen Sie Ihr Wissen – mit 14 Fragen auf silicon.de