Gebrandmarkt: die zehn Feinde des Internets

Die Organisation Reporter ohne Grenzen (RoG) hat fünf Firmen als “Feinde des Internets” eingestuft. Sie werden als “digitale Söldner” bezeichnet, die ihre Überwachungstechnik in den Dienst autoritärer Regimes stellen. Die Technik von Amesys, Blue Coat, Gamma International, The Hacking Team und Trovicor werde genutzt, “um Journalisten, Dissidenten und Netzaktivisten auszuspionieren”, schreibt Reporter ohne Grenzen.

Bisher hatte die Organisation alljährlich nur Staaten als “Feinde des Internets” gebrandmarkt. Eine solche Kategorie gibt es auch in diesem Jahr. In ihr finden sich Bahrain, China, Iran, Syrien und Vietnam. 2012 fielen der Organisation zufolge auch Burma (Myanmar), Kuba, Nordkorea und Usbekistan in diese Kategorie. 2013 stehen sie nur noch “unter Beobachtung”.

Dazu hat im Falle von Burma beispielsweise beigetragen, dass dort seit Ende 2011 der Zugang zum Internet frei ist – auch wenn nach Schätzungen des Auswärtigen Amtes lediglich rund 350.000 Personen davon Gebrauch machen.

Die Einschätzung der Behörde und der Journalistenorganisation gehen allerdings nicht immer konform: In Bahrein werden der Behörde zufolge lediglich “einige systemkritische oder anstößige Internetseiten blockiert” – Reporter ohne Grenzen sieht das mit der Einstufung des Staates im Persischen Golf als Feind des Internets allerdings anders.

Die Organisation begründet diese harsche Kritik mit der dort verwendeten Überwachungslösung von Trovicor. Mit der Software aus Deutschland lasse sich “jede Kommunikation nach ETSI-Standards abfangen” – also Telefonanrufe, SMS, Voice-over-IP-Telefonate und Internet-Datenverkehr. Die mit Hilfe von Trovicor gesammelten Daten seien unter anderem zur Gefangennahme von Aktivisten und Journalisten genutzt worden, die später auch gefoltert wurden.

Auf Anfrage von ITespresso weist eine Sprecherin des Unternehmens diese Vorwürfe zurück: Man sei überrascht, auf der Liste aufzutauchen. Schließlich stelle man keinerlei Software her, die mit Staatstrojanern oder anderen Schnüffelprogrammen vergleichbare wäre, sondern relationale Datenbanksysteme. Außerdem arbeite man mit der OECD zusammen und beachte allfällige Import und Export-Bestimmungen.

Auf den Produktbereich “Lawful Interception” angesprochen, räumt die Sprecherin dann allerdings ein, dass es sich dabei um “Rechnersysteme” handle, die von Telekommunikationsanbietern eingesetzt werden und “für eine Auswertung der von ihnen gesammelten Daten nutzbar wären”. In dem Fall müsse man sich aber an den Provider wenden.

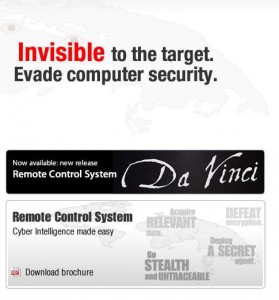

Das Programm von Amesys führe viele Daten an einer zentralen Stelle zusammen. Es komme beispielsweise in Libyen zum Einsatz. Das System DaVinci der italienischen Firma The Hacking Team dagegen dechiffriert verschlüsselte Internetkommunikation. Es ermögliche außerdem eine Überwachung von Zielpersonen mit den Mikrofonen und Kameras ihrer eigenen Geräte. Das italienische Unternehmen war – neben einigen anderen – auf der CeBIT von Costin G. Raiu, Leiter des Forschungs- und Analyseteams bei Kaspersky Labs, heftig kritisiert worden.

Raiu hält es für “bedenklich”, dass Firmen wie The Hacking Team in Italien, Vupen in Frankreich oder Gamma International in Deutschland auf Bestellung Viren für Geheimdienste und andere staatliche Organe erstellen. Offiziell beriefen sie sich darauf, nur an NATO-Länder zu verkaufen. Kaspersky habe entsprechende Software aber auch schon in anderen Ländern, etwa Turkmenistan und Bahrein gefunden. “Es ist eine große Gefahr, dass es keine Kontrolle gibt, wer diese Software kaufen kann”, so Raiu vor Journalisten in Hannover.

Die bekanntesten Überwachungssysteme sind aber wohl das auch vom Bundeskriminalamt getestete FinFisher von Gamma Systems und die Deep-Packet-Inspection-Technik von Blue Coat. Beide waren in den vergangenen Jahren mehrmals in den Schlagzeilen, weil damit zum Beispiel in Ägypten und Syrien Bürger ausgeschnüffelt wurden. Appliances von Blue Coat sind auch in Burma im Einsatz. Darauf hatte The Citizen Lab, ein Projekt der Universität Toronto, schon vor längerem hingewiesen.

Update 13. März 2013, 19 Uhr 12: Auf die Nachfrage von ITespresso zu den Vorwürfen von Reporter ohne Grenzen hat Blue Coat jetzt geantwortet: Grundsätzlich fühlt man sich zu Unrecht an den Pranger gestellt, schließlich biete man mit seiner Filtertechnologie für viele Firmen und Einrichtungen eine wichtige Hilfe: “Nur wenn Inhalte in bedenklich und unbedenklich eingeteilt werden, können jugendgefährdende Inhalte oder auch bösartige Software unterdrückt werden. Viele Unternehmen, die einen Internetzugang anbieten, ebenso wie Schulen, öffentliche Büchereien und andere Organisationen profitieren davon, indem sie den Zugriff auf bedenkliche Inhalte oder Anwendungen aus ihrem Netzwerk heraus kontrollieren können; dazu sind sie teilweise sogar gesetzlich verpflichtet.”

Allerdings hat das Management durchaus erkannt, dass die Möglichkeiten der Technologie auch anderweitig eingesetzt werden können: “Wir nehmen allerdings zur Kenntnis, dass es auch Akteure mit unlauteren Absichten gibt, und dass unsere Produkte, wie jede Technologie, für bösartige Zwecke missbraucht werden können. Wir sind Verfechter der Meinungsfreiheit, und wir entwickeln unsere Produkte nicht für die Unterdrückung von Menschenrechten, noch dulden wir ihren Gebrauch dafür.”

Und weiter heißt es in der Stellungnahme: “2013 werden wir unser Geschäft, unsere Richtlinien und unsere Prozesse einer umfassenden Prüfung unterziehen und uns mit wichtigen Stakeholdern, etwa unseren Partnern oder Kollegen aus der Branche austauschen, um zu untersuchen, welche zusätzlichen Schritte wir unternehmen können, um den Missbrauch unserer Produkte zu unterbinden.”

[mit Material von Florian Kalenda, ZDNet.de]