Warum sich die De-Mail in Deutschland nicht durchsetzt

Die auf Initiative des Bundesministeriums des Innern (BMI) gemeinsam mit Vertretern aus Wirtschaft, Verwaltung und Verbänden entwickelte De-Mail gibt es bereits seit rund drei Jahren. Dennoch ist die Akzeptanz für das auf der E-Mail-Technik beruhende Kommunikationsmittel, das den aufwendigen und kostenintensiven papierbasierenden Postweg langfristig ersetzen soll, eher gering. Der bislang dürftige Nutzungsgrad hat mehrere Gründe, die unter anderem in der Komplexität und dem mit dem Einsatz des De-Mail-Dienstes verbundenen Aufwand zu suchen sind.

Aktuellen Zahlen zufolge (PDF) sind etwa eine Million deutsche Anwender für die De-Mail registriert. Anders als bei Registrierungen für herkömmliche E-Mail-Accounts bedeutet dies aber nicht, dass diese allein dadurch schon die Möglichkeit hätten, De-Mails zu empfangen. Zuvor müssen Nutzer mittels ihres elektronischen Personalausweises nämlich einen Identitätsnachweis für die Anmeldung erbringen. Den Identifikationsprozess haben bislang jedoch nur mehrere hunderttausend Anwender durchlaufen. Nur sie verfügen auch über ein aktives De-Mail-Postfach, wie die Telekom im März mitteilte. Das heißt zudem, dass De-Mail-Nutzer nur mit jenen Empfängern kommunizieren können, die die Anmeldung auch vollumfänglich durchgeführt haben.

“Man ist es einfach nicht gewohnt, dass man sich für eine E-Mail-Adresse beziehungsweise einen -Account ausweisen muss. Da nur wenige Leute diesen Identifikationsschritt gemacht haben, ist der Benutzerkreis auch sehr eingeschränkt. Und wenn ich keine Möglichkeit habe, einen Dienst mit einer genügend großen Anzahl an Kommunikationspartnern zu verwenden, breitet der sich auch nur recht schwerlich aus”, sagt Marcel Mock, CTO beim Schweizer E-Mail-Security-Spezialisten Totemo, im Gespräch mit ITespresso.

Ein weiteres Problem besteht ihm zufolge darin, dass ein Plug-in, wie das für Outlook, auch gepflegt werden muss. Wenn der Nutzer etwa eine neue Outlook-Version verwende, sei diese unter Umständen nicht mehr zum De-Mail-Plug-in kompatibel. Außerdem könne es passieren, dass sich das Plug-in mit anderen Erweiterungsmodulen oder auch Virenscannern “in die Quere komme”. Zudem seien die Software-Module zumeist auch nicht Open Source. Man müsse stattdessen dem Hersteller vertrauen, da man den Quelltext nicht zur Verfügung habe. Eine solche Plug-in-Infrastruktur bringt also zusätzliche Probleme, sodass die meisten Anbieter versuchen, den Einsatz zusätzlicher Software-Komponenten zu vermeiden.

Überdies erhöht der Inselcharakter der De-Mail deren Komplexität noch weiter. Eine gesonderte De-Mail-Adresse ist nämlich Voraussetzung, was wiederum bedeutet, dass Anwender nicht mehr mit ihrer bestehenden E-Mail-Adresse arbeiten können – eine Hürde, die wohl ebenfalls viele Nutzer abschrecken wird.

“Ich kann nicht mit dem arbeiten, was ich schon habe. Jeder hat heute irgendwo eine E-Mail-Adresse, die er verwendet und verteilt. Das ist so etabliert. Bei der De-Mail muss man sich nun zusätzlich noch an einem anderen System anmelden und hat noch eine weitere E-Mail-Adresse. Die muss man dann auch wieder verteilen und gleichermaßen Kommunikationspartner finden, die das auf dieselbe Art und Weise machen”, erklärt Mock gegenüber ITespresso.

Zur fehlenden Kompatibilität der De-Mail zu herkömmlichen E-Mails kommt noch hinzu, dass sich der Nutzerkreis standardmäßig auf in Deutschland registrierte Anwender beschränkt. Es ist zum Beispiel nicht möglich, eine De-Mail nach Österreich zu schicken. Zusätzlich fallen durch eine Art digitale Briefmarke Kosten für den Anwender an. Die Telekom etwa erlaubt ihren Privatkunden die Versendung von drei kostenlosen De-Mails pro Monat. Alles was über dieses Kontingent hinausgeht, lässt sich der Bonner Konzern mit 39 Cent je De-Mail vergüten. “Wer ist heute bereit, für eine E-Mail zu zahlen?”, fragt Marcel Mock folgerichtig.

Wenn man sich für den De-Mail-Dienst registriert, hat das zudem rechtliche Konsequenzen. Denn sobald der Nutzer über einen De-Mail-Account samt Adresse verfügt, können Behörden ihn über diesen Weg erreichen und ihm eine Nachricht in dessen Postfach hinterlassen. Diese gilt sofort nach deren Ankunft im Posteingang als zugestellt – vergleichbar mit einem gewöhnlichen, per Einschreiben erhaltenen Brief.

Abhängig vom jeweiligen Inhalt der De-Mail beginnen dann Fristen zu laufen. Haben Nutzer – etwa im Urlaub – nur eingeschränkten Zugang zu ihrem De-Mail-Konto, kann es passieren, dass sie zu ihrem Nachteil beispielsweise nicht innerhalb der gesetzten Frist Einspruch gegen ein ihnen zugestelltes Dokument einlegen können. “Privatpersonen bietet die De-Mail daher im Endeffekt kaum Vorteile im Vergleich zum normalen Postweg”, wie Marcel Mock in einem Totemo-Blogbeitrag bemerkt.

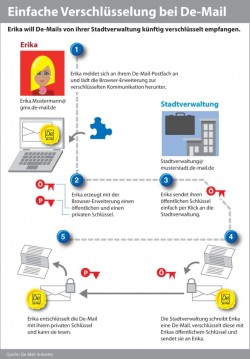

Doch nicht nur hinsichtlich technischer und juristischer Kompatibilität wirft die De-Mail Fragen auf. Auch in Sachen Sicherheit und Datenschutz macht es das Kommunikationsmittel seinen Anwendern schwer. Seit Ende April können De-Mail-Nutzer ihre Nachrichten und Anhänge unter Zuhilfenahme eines PGP-Plug-ins in den Browsern Firefox oder Chrome zwar durchgängig verschlüsseln. Doch genau hinter dieser Neuerung verbergen sich auch wieder neue Herausforderungen. Laut Marcel Mock fehlt der De-Mail hier nämlich “der ganzheitliche Security-Ansatz”.

So erfolgt die Implementierung des Dienstes aktuell nur für Browser – und zwar ausschließlich für Chrome und Firefox. Damit bleiben mit Microsoft Internet Explorer, Opera oder Safari ausgestattete Nutzer, die laut Zahlen von StatCounter immerhin gut 30 Prozent der Anwender in Deutschland ausmachen, außen vor. Das jeweils benötigte Browser-Plug-in erfordert zudem eine zusätzliche Installation und bedeutet damit einen Mehraufwand für den Anwender.

Provider wie 1&1, GMX oder Web.de bieten zwar Plug-ins für Desktop-basierende E-Mail-Clients an. Die beschränken sich allerdings auf Microsoft Outlook: “Viele Nutzer verwenden auch E-Mail-Clients wie Windows Mail oder Thunderbird. Mit diesen kann ich dann keine verschlüsselten De-Mails empfangen oder versenden, was die De-Mail-Verschlüsselung nicht unbedingt nutzerfreundlich macht”, wie Marcel Mock feststellt.

Schon lange vor der Einführung der De-Mail konnten gewillte Anwender ihre E-Mails absichern, indem sie eines der beiden gängigen Verschlüsselungsverfahren S/MIME oder OpenPGP für die Ende-zu-Ende-Chiffrierung nutzten. Das funktionierte folglich auch mit der De-Mail. Für die meisten Anwender war eine echte inhaltliche Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wegen des hohen Aufwands und fehlender technischer Kenntnisse allerdings nicht praktikabel. Das gilt nun ebenso wieder für die De-Mail.

Nach Ansicht von Mock sind fehlende, providerübergreifende und sichere Verfahren für Schlüsselverwaltung und -verteilung eine der Hauptursachen für die Komplexität der Verschlüsselung. Hier sieht er den technisch oftmals überforderten Nutzer von den Mail-Anbietern allein gelassen: “Man lagert die Verschlüsselung und das gesamte Schlüssel-Management an den Endanwender aus. Das beginnt schon bei den eigenen Schlüsseln. Er muss sie selbst generieren und ist auch selbst dafür zuständig, dass er sie sichert. Zudem muss er seinen Public Key auch eigenständig verteilen und bei jedem neuen Kommunikationspartner erst einmal den Public Key herausfinden, da das Plug-in die Schlüssel nicht zusammen mit dem De-Mail-Benutzerverzeichnis verwaltet”, so Mock.

Nach dem Austausch der öffentlichen Schlüssel beider Kommunikationspartner müsse die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung schließlich noch aktiv angewählt werden. Die Kommunikationspartner müssten also eigenhändig dafür sorgen, dass die Mail mit dem öffentlichen Schlüssel des jeweils anderen verschlüsselt wird. Dies sei ein Schritt, der leicht vergessen werden kann. Abhilfe würde hier eine automatische Voreinstellung der Verschlüsselung schaffen.

Mock hätte sich als De-Mail-Verantwortlicher ohnehin für S/MIME anstelle des PGP-Verfahrens entschieden. Bei S/MIME sei – anders als bei PGP – nämlich kein zusätzliches Plug-in respektive Add-in für den E-Mail-Client nötig – auch hier werde nur von manchen Anbietern ein Outlook-Plug-in bereitgestellt. Zudem unterstütze PGP aufgrund der erforderlichen Erweiterung keine Mobilgeräte.

S/MIME werde hingegen von nahezu allen Mail-Clients für den Desktop nativ unterstützt. Außerdem habe es sich in Unternehmen industrieweit durchgesetzt und etabliert. So werde es dort etwa für die verschlüsselte Kommunikation der Mitarbeiter untereinander eingesetzt.

Aber auch bei diesem Standard für sogenannte MIME-gekapselte E-Mails fehlt laut Mock ein öffentliches, transparentes Schlüsselverzeichnis respektive eine Lösung, die die Schlüsselverwaltung im Hintergrund für den Nutzer übernimmt.

Das Fraunhofer-Institut zeige mit seiner sogenannten “Volksverschlüsselung” einen möglichen Weg auf, um Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf der Grundlage bestehender Standards in der Bevölkerung zu etablieren. Eine zentrale Infrastruktur würde die öffentlichen OpenPGP- oder S/MIME-Schlüssel zur Verfügung stellen, mit der ein Absender dann die E-Mail für den Empfänger verschlüsseln kann.

“Sie funktioniert wie ein Telefonbuch. Hier kann jeder öffentliche Schlüssel nachschlagen und herunterladen”, erklärt Fraunhofer-Projektleiter Michael Herfert. Die zentrale Infrastruktur sorge außerdem dafür, dass die Schlüssel auch wirklich zu der fraglichen Person gehören und verhindere, dass jemand eine Identität vortäuschen kann.

Die Privatschlüssel zum Entschlüsseln einer E-Mail müssen hingegen im Einflussbereich der Nutzer bleiben – beim PGP-Plug-in ist das zum Beispiel der Browser. Nach Auskunft der De-Mail-Betreiber werden die Privatschlüssel ausschließlich lokal gespeichert, ohne Zugriff der Betreiber selbst.

Der Anwender ist Mock zufolge jedoch auch in diesem Fall wieder völlig allein für seinen Private Key verantwortlich. Er müsse eigenständig ein Backup des privaten Schlüssels erstellen. Falls dieser verloren geht oder der Nutzer etwa aufgrund von Datenverlust nicht mehr auf ihn zugreifen kann, kann dies bei der De-Mail erhebliche rechtliche Folgen haben. Denn auch hier gilt: eine Nachricht gilt nach dem Eingang als zugestellt – unabhängig davon, ob der Empfänger sie mangels fehlenden Schlüssels lesen kann oder nicht.