Upcycling meets Sharing Economy: Medienhype oder effektive Wege aus der Wegwerfgesellschaft?

Teilen statt besitzen und neu erschaffen statt wegwerfen – die Sharing Economy und das Upcycling sind Bewegungen, die aktuell immer mehr Zuspruch erfahren. In Zeiten der stetig knapper werdenden Rohstoffe scheint es mehr als vernünftig, davon abzusehen, immer mehr Besitztümer anzuhäufen und sich stattdessen an kollektiven Nutzungsgemeinschaften zu beteiligen. Genauso verhält es sich mit Abfallprodukten, die mit etwas Kreativität und Geschick zu Objekten umgewandelt werden, welche einen deutlichen Mehrwert für den Verbraucher haben.

So schön die Idee einer Wirtschaft des Teilens und eines nachhaltigen Umgangs mit Rohstoffen auch klingt, wie realistisch ist es, dass sich diese Bewegung in der Gesellschaft durchsetzt? Handelt es sich bei diesen alternativen Strömungen nur um ein von den Medien überbewertetes Randphänomen oder werden die Ökonomie des Teilens und das Upcycling in Zukunft eine immer größere Rolle in unserer Gesellschaft spielen?

Sharing Economy – Die Ökonomie des Teilens

Im Zentrum der Sharing Economy steht die Idee des Teilens. Es werden Güter, Dienstleistungen oder auch Fertigkeiten geteilt. Dass der Zugriff auf bestimmte materielle und immaterielle Güter dabei stets zeitlich begrenzt ist, ist ebenfalls ein essentielles Merkmal dieser Bewegung. Der Begriff Share Economy wird entweder synonym oder – neben der ursprünglichen Definition von Martin Weitzmann – für das Teilen von Wissen und Informationen gebraucht.

Das temporäre Mieten und Vermieten, Leihen und Verleihen von materiellen oder auch immateriellen Gütern ist das Hauptmerkmal der Sharing Economy, zu Deutsch, Ökonomie des Teilens. Im Gegensatz zur “Eigentums-Ökonomie”, bei der die Anhäufung von Gütern im Zentrum steht, ist für Vertreter der Sharing Economy der Nutzen und der kurzfristige Zugriff von Bedeutung, also die “Ökonomie des Teilens” (PDF), so die österreichische Arbeitskammer. Die Art und Weise in welcher die Beteiligten aufeinandertreffen, kann dabei sehr vielfältig sein.

Die Merkmale der Sharing Economy

In der Regel sind alle Akteure der Sharing Economy Teil eines Nutzungsnetzwerkes oder einer Nutzungsgemeinschaft oder haben zumindest zeitweise Zugriff darauf. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass es möglich sein muss, Angebot und Nachfrage schnell miteinander zu kommunizieren. Organisation und Kommunikation laufen in vielen Fällen also über das Internet, zum Beispiel über spezielle Plattformen, aber auch über soziale Netzwerke, ab. Organisation und Vermittlung können sowohl kostenlos, als auch entgeltlich erfolgen.

Vereinfacht gesagt bedeutet das, dass sowohl jemand, der sich bei seinem Nachbarn eine Bohrmaschine ausborgt, als auch jemand, der sich bei einem großen Unternehmen einen Mietwagen leiht, Sharing-Economy betreibt. Die Abgrenzung der Begrifflichkeiten zu anderen Formen, wie dem Kauf und Verkauf von Gütern oder dem Mieten und Verpachten, ist dabei im Detail oft schwierig, so der Artikel weiter. Vor allem das B2C Modell, auf welches im Folgenden noch genauer eingegangen wird, ist meist im Bereich der herkömmlichen Miete oder Vermietung angesiedelt.

Der Begriff der Share Economy bezieht sich in seiner ursprünglichen Definition auf die Untersuchungen von Martin Weitzmann, einem US-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler und Professor an der Harvard University. Weitzmann beschäftigte sich mit der Frage, ob feste Vergütungen oder solche, die sich am Erfolg der Angestellten bemessen, zu einer höheren Wohlfahrt führen.

Er kam zu dem Ergebnis, dass eine Wirtschaft, in welcher die Vergütung abhängig vom Erfolg gezahlt wird, bei einem Konjunkturabschwung fähiger sei, Arbeitslosigkeit zu verhindern. Dies ist darauf zurückzuführen, dass es in diesem System keine fixen Personalkosten gibt und sich die Arbeitskosten dynamisch an die wirtschaftliche Situation des Arbeitgebers anpassen.

Die drei Modelle der Interaktion

Das Teilen von materiellen oder immateriellen Gütern kann auf verschiedene Weise organisiert sein. Grundsätzlich lassen sich drei unterschiedliche Modelle herausarbeiten:

Das “Peer-to-Peer”-Modell (P2P)

Bei diesem Modell der Sharing Economy stellen sich Mitglieder einer Nutzungsgemeinschaft gegenseitig materielle und immaterielle Güter zum temporären Gebrauch zur Verfügung. Theoretisch kann dabei jedes Gemeinschaftsmitglied den anderen Mitgliedern Güter zur Verfügung stellen oder die Güter der anderen nutzen, wie die nachstehende Grafik verdeutlicht. Dieses gegenseitige zur Verfügung stellen von Gütern kann unentgeltlich oder kostenpflichtig erfolgen.

So kann ein privater Anbieter beispielsweise Miete einfordern, wenn er jemand anderem seine Ferienwohnung für eine bestimmte Dauer überlässt. Genauso kann auch lediglich eine Kostenbeteiligung stattfinden, etwa, wenn sich mehrere Personen bei einem privat organisierten Carsharing zusammenfinden, um sich ein Auto zu teilen. Wie schon erwähnt, schließt der P2P-Bereich auch das Teilen von immateriellen Gütern, wie Informationen oder auch Dienstleistungen ein.

Das “Business-to-Consumer”-Modell (B2C)

Bei diesem Modell bieten Unternehmen Privatpersonen Dienstleistungen oder Güter gegen eine bestimmte Gebühr zur zeitweisen Nutzung an. Der Verkauf eines zeitlich begrenzten Nutzungsrechts gibt an, dass es sich um ein profitorientiertes System handelt, wie etwa die Autovermietung durch ein Unternehmen oder die Vermietung von Filmen durch eine Online-Videothek.

Das “Consumer-to-Business”-Modell (C2B)

Schwarmfinanzierungen oder auch “Crowdfundings” bilden das Gegenteil zum B2C Modell. Viele einzelne Personen stellen einem Unternehmen, einer Organisation, einer Gruppe oder einer Einzelperson Mittel, meist finanzieller Art, zur Verfügung. Auch die Einbringung von Wissen vieler Einzelpersonen, zum Beispiel in Form einer Befragung, zählt zu diesem Modell der Interaktion.

Vor- und Nachteile der Sharing Economy

In der folgenden Tabelle werden stichpunktartig die Vor- und Nachteile des Modells der Sharing Economy beleuchtet.

Vor- und Nachteile der Sharing Economy |

|

| Vorteile der Sharing Economy | Nachteile der Sharing Economy |

|---|---|

| Kostenersparnis: Ausleihen oder Mieten bringt geringere Kosten mit sich, als der Erwerb von Eigentum | Hoher Planungs- und Organisationsaufwand: Wird ein Gut gebraucht, muss es erst reserviert werden. Zudem ist die Partizipation an einem Netzwerk/einer Gemeinschaft obligatorisch |

| Ausweitung der Konsummöglichkeiten: Als Folge der finanziellen Einsparungen ergeben sich weitaus mehr Möglichkeiten des Konsums | Eingeschränkte Verfügbarkeit: Teilen sich mehrere Personen ein- und dasselbe Gut, ist es für den Einzelnen nicht immer verfügbar. |

| Weniger Verantwortung: Wer weniger Besitztümer anhäuft, muss sich um weniger Hab und Gut sorgen | Neulinge müssen sich Vertrauen erst verdienen: Wer neu in ein Netzwerk der Sharing Economy einsteigt, muss sich das Vertrauen der anderen Mitglieder erst erarbeiten |

| Nachhaltige Lebensweise: Wer Wert auf ökologisches Handeln und eine schonende Ressourcennutzung legt, wird gemeinschaftliche Konsummöglichkeiten zu schätzen wissen. | Rechtliche Unsicherheiten: Vor allem in Hinblick auf Haftungsfragen bestehen oft rechtliche Unsicherheiten. Der Einzelne muss sich in diesem Fall meist selbst um die diesbezügliche Informationsbeschaffung kümmern |

| Das Gemeinschaftsgefühl: Teil einer Gruppe oder eines Netzwerkes zu sein, stillt soziale Bedürfnisse | Mangelnder Datenschutz: Nicht alle Web-Portale und Netzwerke gehen verantwortungsvoll mit den Daten ihrer Nutzer um |

Internetökonomie: Der Boom der Sharing Economy im World Wide Web

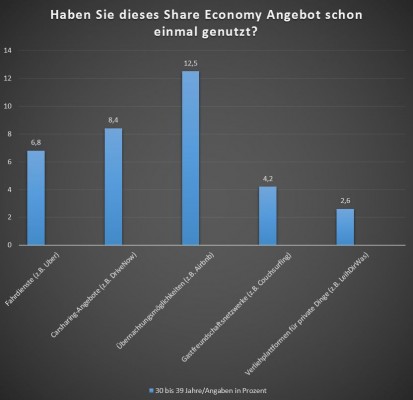

Die weltweite Vernetzung, welche durch das Internet möglich wurde, eröffnete der Sharing Economy nahezu grenzenlose Möglichkeiten des Tauschens und Teiles von Inhalten und die schnelle und unkomplizierte Organisation im Hinblick auf den Austausch von Gütern materieller und immaterieller Art. Eine Studie, welche von Airbnb in Auftrag gegeben wurde, kam zu dem Ergebnis, dass über die Hälfte der deutschen Bevölkerung bereits Erfahrung mit alternativen Besitz- und Konsumformen hat (zur Studie). In der nachstehenden Grafik wird aufgezeigt, welche Sharing Economy Angebote in Deutschland von 30 bis 39-Jähringen vornehmlich genutzt werden.

Die vier Grundannahmen der Sharing Economy

Es können vier Grundannahmen für die Sharing Economy aufgestellt werden. Diese sind:

- Die Nutzung von Ressourcen: Nicht nur ein Eigentümer verwendet ein Gut, sondern viele Personen können auf das Gut zugreifen. Daraus ergibt sich eine schonendere Nutzung der Ressourcen.

- Die Zeit: Der Zugriff auf das Gut ist lediglich temporär. Zudem kommen der Anbieter und der Nachfragende sehr schnell zusammen.

- Die Organisationsform: Die Sharing Economy ist Teil der Internetökonomie. Gemeinschaften organisieren sich mit Hilfe von Online-Plattformen oder sozialen Netzwerken.

- Das Vertrauen: Ein Bewertungssystem, welches alle Mitglieder der Gemeinschaft einsehen können, ermöglicht es, Vertrauen aufzubauen und soziale Kontrolle auszuüben.

Aber was bewegt Menschen dazu, sich gegen den Besitz von Gütern und für den temporären Zugriff auf selbige zu entscheiden? Steckt wirklich nur der Gedanke des Sparens hinter der Bewegung?

Kooperation erweitert Wissen

Häufig finden Menschen durch Kooperation bessere Lösungen für Probleme, als dies der Fall ist, wenn sie alleine an einem Projekt arbeiten. Dieses Phänomen wird als sogenannte “Netzwerkintelligenz” bezeichnet. Effektiv kann dies jedoch nur dann funktionieren, wenn alle Beteiligten gleichberechtigt sind und den gleichen Zugang zu Informationen haben. Zudem müssen die einzelnen Beteiligten zusammenarbeiten, offen für neue Ideen sein und ihr Wissen jederzeit miteinander teilen.

Teilen fördert nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und spart Geld

Nachhaltigkeit ist eine der treibenden Kräfte der Sharing Economy. Doch es geht dem Einzelnen häufig nicht nur um die Umwelt, sondern auch um die finanzielle Ersparnis, die damit einhergeht. Nachhaltigkeit und die Bereitschaft zu sparen, finden sich in ganz unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft. Der Verbraucher reagiert zudem heute viel sensibler auf die Tricks der Industrie, wie die geplante Obsoleszenz von Geräten oder auch die Tatsache, dass Geräte, wie Drucker, zwar in der Anschaffung günstig sind, sollen sie jedoch dauerhaft betrieben werden, das Kaufen der dazugehörigen Patronen enorm teuer ist.

Viele Verbraucher entscheiden sich deshalb heute für den Kauf kompatibler Druckerpatronen, um nicht abhängig von den teuren Originalpatronen der Hersteller zu sein. Das auch preiswerte kompatible Druckerpatronen ihren Zweck erfüllen und durchaus eine Alternative für Verbraucher sind, ist im Blog von Tintencenter nachzulesen. Voraussetzung dafür ist jedoch die Bereitschaft der Verbraucher, sich nach Alternativen umzusehen und sich zu informieren.

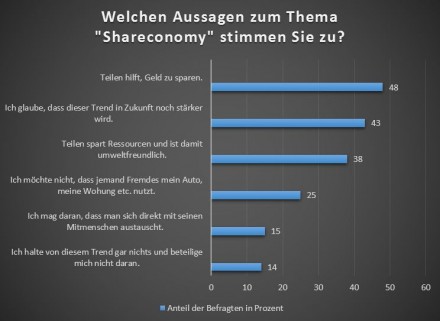

Als anderes Beispiel kann der Kauf von gebrauchten Gütern, als Second-Hand-Ware, zum Beispiel bei Verkaufsplattformen wie Ebay oder auch auf Flohmärkten betrachtet werden. Zwar geht es in den genannten Beispielen um den Kauf von Gütern, dennoch hängt das Bedürfnis nach Nachhaltigkeit und Kosteneinsparung des Einzelnen eng mit dem Aufkommen einer Ökonomie des Teiles zusammen. Die Einstellung des Individuums, sich zu Gunsten der Nachhaltigkeit und des Sparens nach Alternativen umzusehen, ist ein wichtiger Eckpfeiler der Sharing Economy. Wie die nachstehende Statistik zeigt, stimmen der Aussage “Teilen hilft, Geld zu sparen” rund die Hälfte der Befragten zu. Keine andere getroffene Aussage erreichte bei dieser Umfrage eine höhere Zustimmung.

Der Wertewandel des Individuums

Das menschliche Handeln wird von Wertvorstellungen geleitet. Die Befragungsergebnisse der weiter oben bereits erwähnten Studie von Airbnb legen nahe, dass Besitz und Eigentum den Deutschen zwar wichtig sind, noch wichtiger sind ihnen jedoch andere Werte. So gaben 73 Prozent der Befragten an, Besitz sei ihnen sehr wichtig oder zumindest wichtig. Die Werte Sicherheit und Zuverlässigkeit ordneten 96 Prozent der Befragten als sehr wichtig ein und Gemeinschaft und soziale Kontakte halten 94 Prozent für essentiell.

Auch der Wert eines interessanten und abwechslungsreichen Lebens wurde mit 87 Prozent höher gewertet, als Besitz und Eigentum. Die meisten Deutschen empfinden also andere Werte, als den des Eigentums, als besonders relevant für ihr persönliches Leben. Hinzu kommt, dass dem Einzelnen heute seine individuelle Verantwortung gegenüber der Umwelt und auch der Gesellschaft viel bewusster ist, als dies noch vor ein paar Jahrzehnten der Fall war.

Das Gemeinschaftsgefühl der Gruppe

In Deutschland und anderen westlich geprägten Gesellschaften findet seit vielen Jahren der Aufbruch traditioneller Gemeinschaften statt. Heute haben viele Menschen nicht mehr den Rückhalt in der Familie, der Nachbarschaft oder der Dorfgemeinschaft. Das Bedürfnis des Individuums nach Zugehörigkeit wird durch den Zusammenschluss von vielen Menschen zu einer Gemeinschaft, welche sich der Ökonomie des Teiles verschrieben hat, befriedigt. Das Arbeiten an einer gemeinsamen Sache und der ständige soziale Austausch mit anderen sind also weitere Motive, aus denen sich Menschen für die Sharing Economy begeistern.

Upcycling – reparieren und umgestalten, statt wegwerfen

Die Sharing Economy ist nicht die einzige Bewegung, die zu einem nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und der damit einhergehenden Ersparnis von Geld anregt. Auch der Trend des Upcycling findet derzeit immer mehr Zulauf. Doch was genau ist Upcycling? Wie unterscheidet es sich vom bloßen Recycling und welche Formen dieses Trends sind aktuell in der Gesellschaft zu finden?

Abgrenzung von Upcycling und Recycling

Beim Upcycling werden Abfallprodukte oder auch nutzlose Stoffe in neuwertige Produkte umgewandelt. Recycling, also die Wiederverwertung von Abfallprodukten, ist dabei der Überbegriff. Im Gegensatz zum Downcycling, der klassischen Form des Recycling, bei der minderwertige Produkte aus hochwertigen Materialresten entstehen, kommt es beim Upcycling zu einer stofflichen Aufwertung des Produkts. Das Produkt bietet also einen Mehrwert für den Verbraucher. Die Kernidee des Upcycling ist es, Abfall abzuschaffen, wobei der Abfall des einen Organismus als Rohstoff für den nächsten dient.

Formen von Upcycling in der modernen Gesellschaft

Die Wiederverwertung und die Aufwertung von Abfallprodukten reduziert die Produktion von neuen Rohmaterialien. So ist Upcycling zum einen umweltschonend und zum anderen spart es auch Geld. Dies haben auch immer mehr Verbraucher erkannt und sich daran gemacht, Altes wiederzuverwerten und neu zu erschaffen, anstatt es wegzuwerfen. Modedesigner kamen auf die Idee, aus alten Stoffresten neue Kleidungsstücke zu produzieren und auch Möbeldesigner entdeckten das Upcycling für sich. Aus alten Dielen entstehen edle Esstische und aus ausgedienten Europaletten werden individuelle Regale.

Doch nicht nur die Designer lassen ihrer Kreativität freien Lauf, auch immer mehr Hobby-Bastler beteiligen sich an diesem umweltbewussten Trend. So ist im Szene-Report (PDF) der Offenen Werkstätten nachzulesen, dass sich Menschen aller Alters- und Bildungsschichten in sogenannten “Repair-Cafés” zusammenfinden und bei Kaffee und Kuchen gemeinsam daran tüfteln, alten Geräten neues Leben einzuhauchen. Auch zahlreiche Blogs im Internet bieten Anregungen, wie aus alten Kleidungsstücken oder anderen Abfällen Neues entstehen kann und aus der Konservendose ein Stifte-Halter und aus dem Tetra Pak ein Geldbeutel wird.

Sharing Economy und Upcycling:

nur Nischenphänomene oder Revolution der Wirtschaft?

Schon jetzt wird die Ökonomie des Teilens von der Wirtschaft zum Teil kritisch beäugt, zum Teil jedoch auch aktiv vorangetrieben, zum Beispiel im Falle von Carsharing-Unternehmen. Zurzeit handelt es sich bei der Sharing Economy und dem Upcycling noch mehr oder weniger um Nischenphänomene, die allerdings einen stetigen Zulauf erfahren. Wahrscheinlich werden sich diese Bewegungen in Zukunft weiterentwickeln und einen bedeutenderen Stellenwert innerhalb der Wirtschaft einnehmen.

Ob die Ökonomie des Teilens die Wirtschaft irgendwann revolutionieren wird und ob dies ausschließlich positive Aspekte mit sich bringt, sei dahingestellt. Vor allem die jüngere Generation, welche das Internet selbstverständlich in ihren unterschiedlichen Lebensbereichen nutzt, ist jedoch interessiert an Alternativen zum vorherrschenden Wirtschafssystem und offen gegenüber neuen Entwicklung.

Fazit

In Hinblick auf die Nachhaltigkeitswirkung der neuen Konsumformen der Sharing Economy und des Upcyclings ist es nun die Aufgabe der Politik, der Wirtschaft und der Gesellschaft, die Rahmenbedingungen so zu verändern, dass die Ökonomie des Teilens und die Aufwertung von Abfallprodukten vorangetrieben werden können.

Dabei müssen diese verhältnismäßig neuen Bewegungen das alte Prinzip der Eigentums-Ökonomie gar nicht ersetzen, sondern können auch eine Ergänzung zu diesem sein. Haben die Ökonomie des Teiles und das Upcycling die Möglichkeit, ihr Potenzial weiter zu entfalten, könnten bald viel mehr Menschen in diesen Bewegungen eine echte Alternative sehen und würden sie in der Folge auch aktiv mitgestalten.